Un appuntamento importante – parte seconda

Testo: Renata Folin

Illustrazioni: Monia Domani

Rimuginò tutta la sera sul significato di quell’invito e su chi poteva averglielo inviato. Due erano le persone che lei non vedeva da quasi vent’anni: suo padre e un educatore della comunità familiare doveva aveva vissuto per nove anni, Carlo, con cui aveva vissuto una relazione affettiva e sessuale morbosa di cui aveva ricordi sfocati e carichi di sensi di colpa e di vergogna. Lei aveva allora dodici anni, ma ne dimostrava fisicamente di più, lui era molto più grande di lei.

Si era coinvolta con lui perché le sembrava l’unica persona che le volesse bene. Ricordava i suoi occhi azzurri trasparenti come due pezzi di ghiaccio, cercava e al tempo stesso temeva la sua presenza, le sue mani sulle sue gambe, e lei che si sentiva divisa fra uno strano piacere e un senso di paralisi che le impediva di alzarsi e correre via, lontano da lui.

Quando aveva trovato il coraggio di parlarne con il responsabile era scoppiato un casino. Non le avevano creduto, quei quattro stronzi della comunità. L’avevano sottoposta a un interrogatorio fazioso, insinuando che si fosse inventata tutto pur di attirare l’attenzione su di sé. La cosa era stata messa a tacere e lui era stato trasferito in un’altra sede. Da allora non lo aveva più visto se non nei suoi sogni più brutti.

L’altra alternativa era che l’invito arrivasse dal padre. Tremò nel pensarlo:era a causa sua se la polizia aveva fatto irruzione in casa, dopo venti giorni che lui teneva tutti segregati sotto la minaccia di fare una strage.

Fu invasa da uno stormo di ricordi che si succedevano l’uno: sua madre stesa sul pavimento con la testa fracassata, sangue, tanto sangue, lei, piccola, che cercava di difenderla dalla furia del padre. Lui che si avventava anche su di lei, prendendola a calci, i suoi fratelli che piangevano chiusi in camera da letto.

E ancora lui, suo padre, insegnante di lettere in un liceo, che la obbligava ad imparare a scrivere a quattro anni, in bella calligrafia, tutti i pomeriggi e a cui non poteva opporsi perché altrimenti l’avrebbe trascinata per i capelli e l’avrebbe chiusa nel gabinetto. Sua madre non la difendeva mai, mentre lei lo faceva sempre.

E ancora quelle gite domenicali in macchina, con i finestrini aperti e suo padre che cantava a squarciagola “Azzurro il pomeriggio è troppo lungo senza di te…”

Lei lo guardava, gli sembrava felice, ma poi, se qualcuno di loro parlava, si incazzava come una bestia e faceva lo slalom con la macchina, incurante del loro terrore. Lo aveva amato e temuto sempre, sapeva di essere la sua figlia preferita e come tale doveva comportarsi, altrimenti l’avrebbe pagata cara. Spesso si svegliava di notte e si trovava nel letto di suo padre, con i pantaloncini del pigiama tirati giù all’altezza dei piedi. Una sorta di amnesia non le faceva ricordare altro.

Dopo l’intervento della polizia non lo aveva più visto e non aveva più voluto sentire più di tanto nemmeno sua madre che, a suo dire, aveva subito passivamente tutti quegli orrori per paura, stupidità e ignavia.

A diciotto anni era stata costretta a tornare a vivere con lei e i suoi i fratelli, giusto il tempo di trovarsi un lavoretto, dividere la casa con una ragazza e iscriversi all’università.Tutto il resto con grande fatica, era venuto da sé: la laurea, la soddisfazione e i riscontri vissuti nel lavoro, i rapporti di colleganza e di amicizia che l’avevano fatta sentire amata, stimata e alcune volte anche corteggiata.

Francesca riemerse lentamente dallo stato di paralisi in cui i ricordi l’avevano ridotta, una sequenza di orrori che per anni aveva cercato disperatamente di combattere.

Si immaginò l’incontro sia con Carlo che con il padre, e si chiese cosa avrebbero mai potuto dirle. Al solo pensiero di vedere l’uno o l’altro si sentiva morire. Ci sono relazioni mortifere e assolutamente irrisolvibili.

Forse un giorno sarebbe stata in grado di affrontare entrambi senza il timore di essere risucchiata in quel vortice nero di rabbia, impotenza e disperazione.Forse la psicoterapia l’avrebbe aiutata, non lo sapeva, ma era angoscioso trovarsi in quel dilemma: vado o non vado?

Non andare significava sottrarsi a una sfida, quella di essere in grado di guardarli negli occhi senza sentirsi tremare le gambe e di chiedere a chi dei due fosse, Perché? Perché proprio me? Io vi amavo e mi fidavo di voi, ma voi ve ne siete altamente fregati.Per malattia, per perversione, per cattiveria? E se ci fossero state ragioni altre?

Decise di andare.

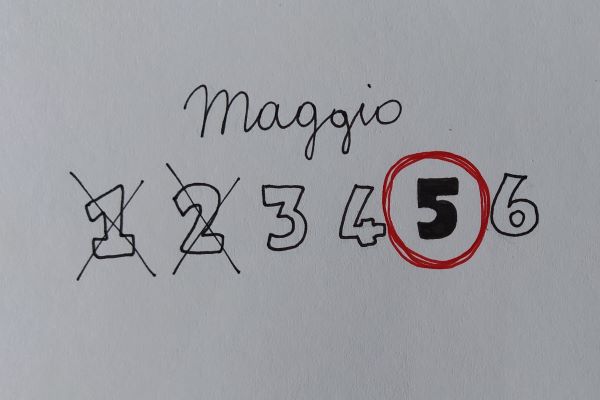

Visse i due giorni che la separavano dall’incontro in uno stato di parziale dissociazione: al lavoro era impeccabile, parlava e sorrideva alle pazienti come pure alle colleghe. Poi però tornava a casa e come un automa dava da mangiare al gatto, rosicchiava qualche pezzo di pane con il formaggio,si distendeva in letto e cadeva in un lungo sonno. Un sonno nero come la morte, privo di risvegli o di sogni.

Il cinque maggio arrivò e leifu presa da un tremito irrefrenabile. Non c’era più tempo per decidere, il suo orgoglio le impediva di cambiare idea. Cercò di prepararsi mentalmente qualcosa da dire, ma non le venne in mente nulla.

Telefonò all’ospedale per comunicare che aveva necessità di prendersi un giorno di ferie. Sperò in cuor suo che le dicessero di no, che non era possibile, ma le risposero di sì.

Entrò in doccia e ci rimase per mezz’ora ad occhi chiusi.Aveva bisogno di sentirsi pulita dentro e fuori per cancellare quello che considerava il male oscuro della sua vita: la violazione sistematica della mente e del corpo, le difficoltà ad avvicinarsi anche fisicamente ad un uomo, quel senso di inquietudine che aveva ancora il potere di interferire nei suoi momenti di felicità. Basta! Quel pomeriggio al bar della stazione sarebbe finito (o continuato) tutto. Era un rischio che valeva la pena di correre.

Si mosse da casa in anticipo. Contava di prendere l’autobus e di scendere a Piazzale Roma e di prendersi il tempo del percorso per prepararsi all’incontro.

Seduta in autobus le sembrava che tutti gli occhi fossero puntati su di lei. Le succedeva spesso di passare da uno stato in cui si sentiva invisibile allo sguardo altrui, ad uno in cui si sentiva trafitta dagli occhi delle persone.

Un triste replay di quello che aveva vissuto da bambina con suo padre, e poi anche con Carlo.

Si sentì chiamare da una voce conosciuta e piacevole. Era Stefania, una delle sue migliori amiche dal tempo del Liceo.

“Stai andando a Venezia? Hai impegni? Perché non andiamo alle Zattere a chiacchierare un po’ e a mangiarci un bel gelato?”

Francesca si girò e vide quel volto sorridente e carico di affetto.

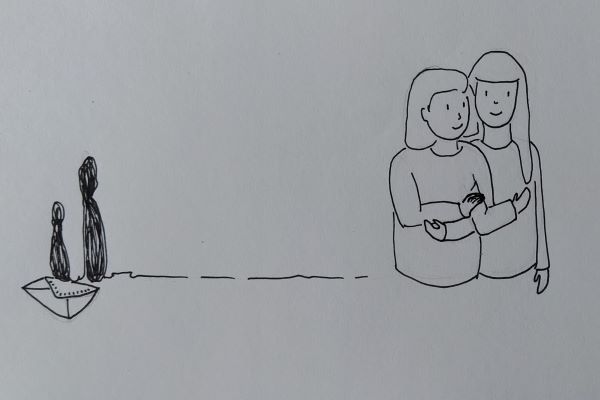

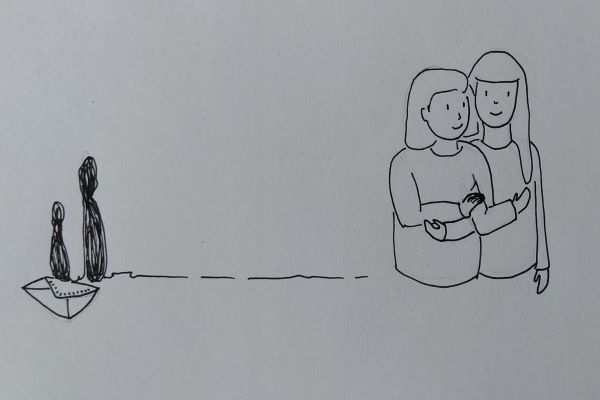

Sentì che era chiamata a scegliere fra un passato triste ed un presente e un futuro diverso, meno angosciante e soprattutto carico di possibilità nuove. Non rispose subito, si sentiva dilaniata fra il senso del dovere e di colpa, e quello di lasciarsi andare ai suoi più autentici e veri desideri. Quando scesero dall’autobus e Stefania, sorridendole, la prese sottobraccio, optò per la seconda possibilità.

Si lasciò il bar della stazione dietro alle spalle con tutti suoi fantasmi. Sarà per un’altra volta si disse, il passato non si può cambiare, il presente sì.